この記事では小説を書く上で陥りやすいNGな文章と、その対策について詳しく解説します。

こんな人に読んでほしい

- 小説を書き始めたばかりの初心者

- 文章の書き方に悩んでいる方

- 読者に伝わりやすい文章を書きたい方

小説を書いてみたけど、文章が読みづらい、評価されない。

そう感じている方も多いでしょう。

実際、小説を書く際には避けるべき文章のNGパターンが、たくさんあります。

この記事を読むことで、多くの人がやってしまいがちな文章のNGパターンがわかります。

そしてNGな文章の書き方を改め、読みやすく魅力的な小説を書くことができるようになりますよ。

ぜひ、最後までお付き合いください。

NG①「視点が定まっていない」

小説で初心者がやってしまいがちなNGの一発目は、視点が定まっていない文章です。

視点とはいかなるものかぽよ

ストーリーを誰の目線で書くか、それを視点と言いますね

一人称とか三人称って、聞いたことないですか?

簡単に言うと

- 一人称視点

- 主人公の目線でストーリーが進む視点。

文章はすべて主人公の体験であり、「私」や「僕」、「俺」として書かれます。

読者は主人公の目を通してストーリーを見るので、感情移入しやすいで。 - 例

- 「僕はゆっくりとドアを開けた。暗闇の中に何かが動く気配を感じた。」

- 三人称視点

- 登場人物の外の目線でストーリーが進む視点。

一人称が主人公の目を通していたのに対し、三人称は目ではなく、第三者がカメラで映しているような視点ですね。

文章上も登場人物の名前や「彼」、「彼女」と書かれます。 - 例

- 「太郎はドアを開けた。彼は暗闇の中に何かが動く気配を感じた。」

ただ、この三人称はいくつか種類があるんですよね。

基本的には三人称の場合、特定のキャラクターの視点でストーリーを進める「三人称限定視点」という視点が主流です。

(視点についてのもっと詳しい解説は、のちのち紹介する記事でたっぷりと!)

さてさて、本題に入りますかね。

初心者は特に、視点が定まっていない文章になっちゃうことが多いです。

映画やアニメなら、誰が何を言っているのか、主人公が何を思っているのかが映像や音声ですぐにわかりますよね。

でも文章は、ストーリーの中の映像や音が聞こえないです。

だから視点が定まっていないと、誰の視点でストーリーが進行しているのかがわからず、読者が混乱しやすいんですよ。

何より視点がブレまくると、間違いなく読者に「こいつ文章へったくそ!」と思われます。

小説における視点のルールは、しっかり学んでおきましょう。

最初は難しいかもですが、慣れてしまえば視点がブレるなんてことはそうそう起きなくなりますよ。

以下の記事で視点を学べば解決ぽよ

NG②「小説は難しい言葉を使うものという勘違い」

これは、たまーに見かけるタイプの勘違いかな。

難しい言葉を使うほうがカッコいいぽよ

難しい言葉を使うんじゃない!

小説はストーリーを楽しむものなので、読みやすいほうがいいに決まっとる!

それなのに難しい漢字やら聞き慣れない言葉が使われると、読者も読むのが疲れちゃいます。

本当に「すごい文章」というのは、以下のような文章ですよ。

- 短い文章なのに状況が具体的に伝わる

- 文章の表現がきれいで、頭の中に情景が広がる

- 語呂が良くてストレスなく読みやすい

けっっっっして「難しい言葉知ってるぜ!」をドヤるような文章じゃありません。

ちなみに難しい文章とは、ざっと以下のようなもの。

- 専門用語やオリジナルの造語が多い

- 読める人が少ないような難し漢字や言葉を使う

- 漢字がやたら多い

つまり上記のような言葉は控えて漢字も適度に開いたほうが、良い文章に近づくってことですね。

ちなみに「漢字を開く」というのは、あえて漢字ではなくひらがなを使うこと。

「その時」⇒「そのとき」

「但し」⇒「ただし」

「その事」⇒「そのこと」

などなど、開いたほうが読みやすくなる漢字もあるんですよ。

「漢字を開く」も専門用語じゃないのかぽよ

そのツッコミ待ってました

覚えとくといいですぞ

なんにしても「難しい言葉が使える=文章力の高さ」という勘違いは、今すぐ正しましょう。

小説の文章をもっと知りたいなら、文体について学ぶといいぽよ

NG③「場所や位置関係が分からない」

キャラが今どこにいるのか、どんな場所に立っているのか、他のキャラはどこにいるのか。

こういった情報が不足していると、読者がシーンをイメージしにくくなります。

例えば

「歩道の花壇には、色とりどりの花が咲き誇っている。そんな道を、太郎は気持ちよさそうに歩いていた。」

というエピソードの冒頭シーンがあったとします。

その後、しばらく読み進めていった先に、以下のような文章が出てきたらどうでしょう。

「足元の水たまりに気をつけながら、太郎は目的地に向かった。」

冒頭だけ読むと、晴れた日を想像する人が多いんじゃないでしょうか。

読者は「晴れた日の歩道」を頭の中に描いていたのに、「実は雨が降ってたの?」「それとも雨が上がったあと?」という疑問を持ってしまいます。

こうなると読者も、どんな情景を頭に描けばいいかわかんなくなりますよね。

だから冒頭や場面が変わったときは、早めに状況や場所が伝わるような文章を書きいましょう。

NG④「推敲しない、回数が少ない」

小説は完結まで文章を埋めたら完成、、、と思ってやしませんか?

違うのかぽよ

文章を書いたら、最後に推敲という作業があるんです

推敲とは、文章を書いたあとに何度も見直して、修正していく作業のこと。

推敲しないと誤字脱字や不自然な表現がそのまま残ってしまい、せっかくの作品が台無しになっちゃいますよ。

それに推敲をすればするほど、自分の文章力が磨かれるのです!

なぜなら推敲をすることで、以下のような気付きや訓練ができるから。

- 自分の文章の癖やよくあるミスを、客観的に見つけ出せるようになる

- 同じ内容でも、さらにいい表現方法がないかを考えるようになる

- ストーリーの整合性やキャラの行動に矛盾がないかを、確認するクセが身につく

- 文章のリズムがよくなるように修正していくことで、その後も読みやすい文章が書けるようになっていく

推敲は誤字脱字を直すだけと勘違いしがちだけど、文章をさらに良くする作業ですからね。

推敲の回数は目安として、3~5回はやったほうがいいですよ。

以下の記事で学んで、推敲するんだぽよ

NG⑤「レトリックの使い過ぎ」

レトリックの使い過ぎ。

これも、意外と多いんじゃないかと思います。

レトリックって何ぽよ?

「比喩」「倒置法」「擬人法」「体言止め」などなど、文章に飾りつけするようなテクニックのことです

軽くそれぞれのレトリックについて触れてみますか。

- 比喩とは

- ストーリーの中での出来事を何かに例える文章テクニック

- 例

- 冬の空は無垢なキャンバスのように、何もかもが新たに始まる予感を抱かせた。

- 倒置法とは

- 通常の語順を逆にすることで、強調したい部分を目立たせるテクニック

- 例

- 美しい、彼女の笑顔は。

- 擬人法とは

- 人間以外のものを人間のように表現するテクニック

- 例

- 風がささやくように木々の間を通り抜けた。

- 体言止めとは

- 名詞で文章を終えることで、印象を強めるテクニック

- 例

- 彼の目の前に広がるのは絶望。

レトリックって、なんかカッコいいし文章力も高そうに見えるでしょ。

「独特の表現力を持ってますぜ」感も出ますし。

確かにそれはそう。

そのとおりなんですよ。

でもね、レトリックを使いすぎた文章は、もうすっっっごく読みづらいんです。

マジで、内容が全然入ってこない。

だからレトリックはここぞというときだけ、バランスよく使うようにしましょうね。

以下の記事でもレトリックについて語ってるぽよ

NG⑥「一文が長い」

これもかなり多いNG文章ですね。

一文が長すぎると、何を言いたい文章なのかがかわからなくなってしまいやすいんです。

例えば、以下のような文章はどうでしょう。

- NGな長い一文

- 閑散とした道路沿いに、その居酒屋はあった。

看板は黄色い背景に赤い文字が使われ、入り口にはちょうちんがぶら下がっているような、どこにでもあるなじみ深い外観の居酒屋の引き戸を開けて中に入り、店内を見回す。

ものすごく読みづらくて、わかりづらいでしょ。

一文が長いだけでなく、句点(。)までの間にいくつもの出来事が詰め込まれてますよね。

ベストなのは一つの文章につき、一つの出来事や説明で終わらせること。

多くても二つまでにとどめたほうがいいです。

上記の例の場合、以下のように分ければいいんです。

- 文章を分けた改善例

- 閑散とした道路沿いに、その居酒屋はあった。

看板は黄色い背景に赤い文字が使われ、入り口にはちょうちんがぶら下がっている。

どこにでもあるような、なじみ深い外観だ。

居酒屋の引き戸を開けて中に入り、店内を見回す。

文章のリズムについては、以下の記事で学べるぽよ

NG⑦「地の文とセリフのバランスが悪い」

地の文とセリフのバランスが悪いってどういうことぽよ?

セリフばかりの文章、もしくは描写が延々続くような地の文だらけの文章ですね

ちなみに「地の文」とは、セリフ以外の文章のことね。

連続でセリフが続くこと自体は問題ないんです。

地の文が続くのも、普通にあることです。

ただ、それがずーっと続きすぎると、読者がストーリーに入り込みにくくなります。

まあセリフのような文章だけで進む、二人称の小説もあるんですけどね。

そういう例外や狙いがある場合は別として。

地の文ばかりだと説明ばかりを延々読まされてるような感じがして、読者も疲れちゃいます。

逆にセリフばかりだと描写が不足するので、なーんかストーリーが浅く感じられるんですよ。

とはいえ地の文とセリフのバランスというのは、そう単純でもないです。

ジャンルやシーンによっても、適度なバランスは変わってきますから。

ジャンル別、シーン別でのバランスの違いは、ざっくり以下のような感じ。

- ジャンル別、セリフと地の文のバランス

- 純文学や文芸:地の文での心理描写や情景描写が多い

- ライト文芸:地の文での描写もそれなりに書きつつ、セリフも多め

- ラノベ:長い描写は避ける。セリフ多め

- シーン別、セリフと地の文のバランス

- アクションシーンや緊張感のあるシーン:セリフ多めのほうが勢いつく

- 状況説明や感情描写が必要なシーン:地の文でしっかりと

こういったことも意識して、ターゲットとなる読者の好みやシーンに合わせてバランスを取るわけですね。

バランスのとり方を身に付けるには、自分が目指す著者の本を模写するのがおススメ。

模写をすれば、セリフや地の文がどんなバランスで書かれているのかが分析できますから。

模写の効果が気になる人は、この記事も参考にするぽよ

NG⑧「同じ音の語尾が続く」

これも初心者によくあるNGな文章ですね。

語尾が同じ音って、どういうことぽよ?

次の文章を例にしてみましょう

各行の語尾に注目して、読んでみてください

- 語尾が同じ音の文章

- 次の日、俺はシャーロットとともに試練の洞窟へと向かっていた。

オリヴィアはセレナの家に待機することになった。

セレナを連れていくにはもう一つ条件があると、父親役の男に言われたようだ。

その条件とは、彼の代わりとなる護衛の仲間を同行させる、というものだった。

村を救ってくれた者たちとはいえ、突然現れた連中だけにセレナを預けるわけにもいかないからだ。

すべての行が「た」や「だ」で終わってるでしょ。

つまり全部、ア行の音で終わってるんですよ。

こんな感じで同じ音の語尾が続いちゃうと、文章が単調でリズムが悪くなります。

こういう文章は、読者が退屈しちゃうんですよね。

あなたも読んでみて「なんか幼稚な文章だな」って思いませんでした?

2~3行くらいなら許容できるけど4行以上も同じ音が続くと、単調さを感じざるをえません。

ではでは、改善した文章の例をお見せしましょう。

- 語尾の音を変えた文章

- 次の日、俺はシャーロットとともに試練の洞窟へと向かっていた。

オリヴィアはセレナの家に待機している。

セレナを連れていくにはもう一つ条件があると、父親役の男に言われたらしい。

あと二人、彼の代わりとなる護衛の仲間を同行させる、というものだ。

村を救ってくれた者たちとはいえ、突然現れた連中だけにセレナを預けるわけにもいかないだろうからな。

こんな感じで文末表現を工夫し、リズムを整えていきましょう。

NG⑨「同じ単語が短い間にたくさん出てくる」

これもうっかりやっちゃうNGパターンですね。

同じ単語が多いと、何がいけないぽよ?

これも文章が単調になって、リズムが悪くなるんですよ

幼稚な文章にも見えてしまうし

例を見てみましょうか。

- 同じ単語が多いNG例

- 彼は公園に行き、公園で友達と遊んだ。公園はとても広く、公園にはたくさんの花が咲いている。

ちょっと強引に「公園」を何度も出してみました。

とりあえず、これが悪い例。

では、改善例を見てみましょうか。

- 改善例

- 彼は公園に行き、そこで友達と遊んだ。広いその場所にはたくさんの花が咲いている。

こんな感じですね。

でも、どうやって同じ単語を避ければいいぽよ?

どうしても同じ単語を使わないといけないことはあるぽよ

そんなときは同義語や類語を使うのです!

例えばさっきの悪い例の文章なら、「公園」の代わりに「園内」という単語が使えそうですよね。

「彼は公園に行き、そこで友達と遊んだ。園内にはたくさんの花が咲いている。」

ネットには類語辞典も存在してるんで、「公園 類語」でググって使えそうな類語がないかを調べるのもいいでしょう。

小説を書くなら、類語辞典は必須ツールですぞ!

⑧の語尾と⑨の同じ単語の件は、以下の記事でさらに学べるぽよ

推敲は大事ぽよ

ストーリー作りのNGパターンも合わせて読みたい記事ぽよね

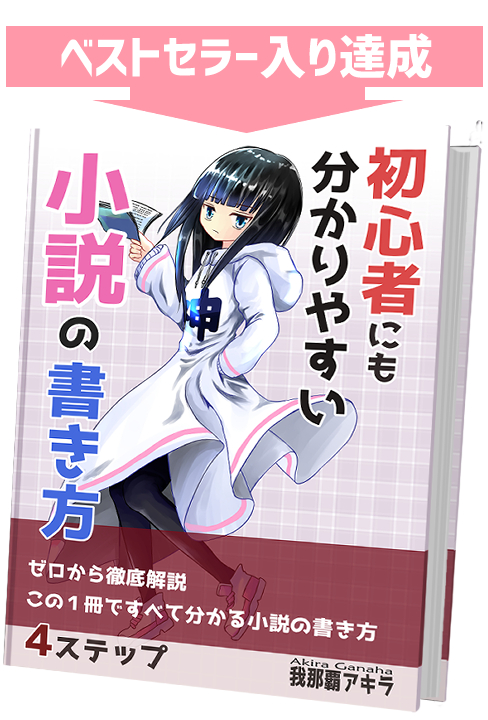

小説の書き方シリーズ、Kindle出版中ぽよ

「Kindle Unlimited」なら読み放題ぽよ

「Kindle Unlimited」は月額¥980で200万冊以上が読み放題

30日間の無料体験もありますよ(2024年5月現在)

お求めは画像をクリック!

お求めはこちら⇒著者ページへ

グッズ販売も始めまちゃいました。

この本の表紙を飾る、かみころさんグッズです⇒ショップ

まとめ

今回の解説内容

- NG①「視点が定まっていない」

- NG②「小説は難しい言葉を使うものという勘違い」

- NG③「場所や位置関係が分からない」

- NG④「推敲しない、回数が少ない」

- NG⑤「レトリックの使い過ぎ」

- NG⑥「一文が長い」

- NG⑦「地の文とセリフのバランスが悪い」

- NG⑧「同じ音の語尾が続く」

- NG⑨「同じ単語が短い間にたくさん出てくる」

初心者は特に、視点が定まっていない文章になっちゃうことが多いです

小説における視点のルールを学んで、気を付けるぽよ

「難しい言葉が使える=文章力の高さ」ではありません!

専門用語や難しい漢字・言葉は使わないようにして、読みやすい文章にするといいぽよ

キャラが今どこにいるのか、どんな場所に立っているのか、他のキャラはどこにいるのかをちゃんと読者に伝えましょう

これができてないと、読者がシーンをイメージしにくくなるぽよね

文章を書いたら、最後に推敲という作業がありますよ

推敲をすればするほど、自分の文章力が磨かれるぽよね

レトリックを使いすぎた文章は、ものすごく読みづらいです

ここぞというときだけ、バランスよく使うようにするといいぽよ

一文が長すぎると、何を言いたい文章なのかがかわからなくなってしまいやすいです

出来事や説明は一つの文章につき一つ、多くても二つまでにとどめるぽよ

文章が長くなるなら、分けちゃえばいいぽよね

地の文とセリフのバランスが悪いと、読むのが疲れたり幼稚な作品になったりします

ジャンルやシーンに合わせつつ、セリフと地の文をバランスよく書くぽよ

同じ音の語尾が続いちゃうと、文章が単調でリズムが悪くなります

文末表現を工夫して、リズムを整えるぽよ

同じ単語が多いのも、文章が単調でリズムが悪くなります

同義語や類語も使って、同じ単語の使い過ぎを避けるぽよ

ではでは、これらのNG文章を頭に入れて、リズムのいい文章を書いてみてください。

おつかれさまでした

お求めはこちら⇒著者ページへ

お求めはこちら⇒著者ページへ

コメント